将来を考えると持ち家か?高齢者は契約が困難!?押さえておきたい賃貸住宅のリスク

住宅は購入したほうが良いのか、それとも賃貸のほうが良いのでしょうか?この「持ち家か賃貸か」は、これまでさんざん議論されてきたテーマですが、持ち家にも賃貸にも、それぞれメリットとデメリットがあるので、残念ながら万人に当てはまる「正解」はなく、結局は本人さえ納得していればどちらを選んでも良いと言えます。しかし、一生、賃貸生活を送ることは、実はそう簡単なことではありません。今回は老後も賃貸住宅に住み続けることのリスクについて解説します。

01持ち家住宅率は61.2%

持ち家か賃貸かで悩む人は多いものですが、実際にはどちらを選ぶ人が多いのでしょうか?総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」(※1)によると、2018年10月現在、全国の住宅の総数は6240万7000戸。そのうち、持ち家は3280万戸で、住宅総数のうち約61.2%が持ち家ということになります。持ち家住宅率の推移をみると、1973年以降では1983年の62.4%が最も高く、以降はおおむね60%前後で推移しています。

一方、2018年10月の借家は1906万5000戸で、住宅総数の35.6%でした。借家率は、40.8%だった1973年以降低下傾向にあり、2008年以降は35%台で推移しています。

※1 出典:総務省「平成30年住宅・土地統計調査」P4

持ち家と賃貸、それぞれのメリット・デメリット

統計上の数字を見ると持ち家を選ぶ人が多いのにも関わらず、「持ち家か賃貸か」の議論が繰り返される理由は、持ち家にも賃貸にも、それぞれメリットとデメリットがあるからです。持ち家か賃貸かを決める際には、必ずメリットだけでなくデメリットについても理解した上で判断するようにしましょう。

持ち家のメリット

- 自由にリフォームや間取り変更がしやすい

- 資産になる

- 「持ち家がある」という安心感が得られる

- 住宅ローン返済が済めば固定費が抑えられる

- 賃貸より広い家に住める可能性が高い

持ち家のデメリット

- 住宅ローンを借りなくてはならないケースが多く返済が発生する

- 固定資産税など不動産所有にかかる税金を納めなくてはならない

- メンテナンスを自分で行わなくてはならない

- マンションの場合は管理費や修繕積立金を支払わねばならない

- 火災保険の保険料を負担しなければならない

- 住宅ローン返済中は住み替えがしづらい

- 思うように売却できず「負の資産」になってしまうおそれがある

賃貸のメリット

- ライフスタイルに応じて住み替えやすい

- 固定資産税など不動産にかかる税金が不要

- 住宅ローンを借りなくて良い

- メンテナンスの費用を負担しなくてもよい

- 火災保険の保険料の負担がない

賃貸のデメリット

- 高齢になると新規契約がしづらい

- 自由にリフォームや間取り変更ができない

- 住んでいる限り家賃が発生し、高齢になっても家賃負担が減らない

- 契約更新の費用がかかる

02高齢者に厳しい賃貸住宅の契約

持ち家・賃貸、双方のメリット・デメリットを確認するにあたって、特に慎重に検討しなくてはならないのは、賃貸のデメリットの最初に挙げた「高齢になると新規契約がしづらい」ということです。東京都住宅政策本部の「令和2年版データ」(※2)は、高齢者は住宅確保要配慮者とされ市場で適正な水準の住宅を円滑に確保することが難しい場合があると指摘しています。高齢者は主に以下のような理由から、希望する住宅を借りるのが難しくなることがあります。

経済力が低い

定期収入が年金のみで給与所得がない高齢者は、家賃の支払い能力が低いとみなされ、貸主から敬遠されることがあります。

事故物件になるリスクが高い

社会との関係が希薄になりがちな高齢者は急な体調の変化が周囲に気づかれないことが多く、いわゆる孤独死をしてしまうケースがあります。所有する不動産が「事故物件」になるリスクを避けるために、高齢者の入居を拒否する貸主も少なくありません。

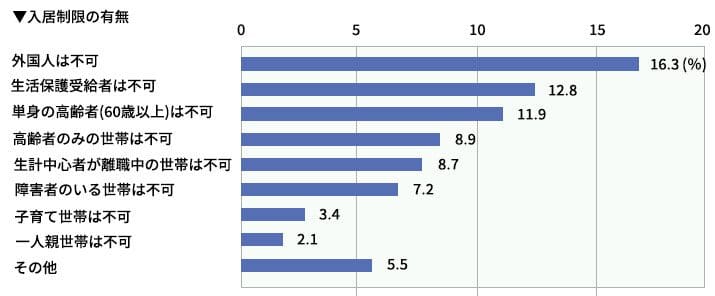

実際、国土交通省が2016年に公表した「家賃債務保証の現状」(※3)では、貸主の6割が高齢の入居者に拒否感を抱いていること、さらにアンケートに回答した貸主のうち入居制限の有無について、11.9%が「単身の高齢者(60歳以上)は不可」と回答、8.9%が「高齢者のみの世帯は不可」と回答したとの調査結果が紹介されています。入居を制限する理由として「居室内での死亡事故等に対する不安」を挙げる貸主は18.8%となっています。

また、年代別の審査状況を家賃債務保証会社に聞いたアンケートの結果では、60代については「審査落ちが散見」との回答が28.3%、「審査落ちが多い」が7.5%、70代では「審査落ちが散見」が26.4%、「審査落ちが多い」が9.4%となっています(※4)。

「一生、賃貸でいい」と考えている人は、家賃を支払う経済力があっても、高齢だというだけで入居制限を受けてしまうケースがあることを頭に入れておいた方が良いでしょう。

※2 出典:東京都住宅政策本部「令和2年データ」P46

※3 出典:国土交通省「家賃債務保証の現状」P3

※4 出典:国土交通省「家賃債務保証の現状」P4

高齢者の賃貸に行政の支援策も

こういった状況を受け、行政の側では、入居制限を受けた高齢者が住む場所を失わないよう支援する施策を打ち出しています。

ここでは東京都と東京都足立区の取り組みの一部を紹介します。賃貸のままで高齢期を迎えるのが不安な方は、住んでいる自治体で何らかの支援施策が行われていないか、確認してみると良いでしょう。

東京都の取り組み例

終身建物賃貸借制度

対象:次の両方の要件を満たす人

- 入居者本人が60歳以上であること

- 入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること

概要:制度を利用する事業者が、都知事の認可を受けて高齢者に賃貸し、入居者が死亡するまで居住を継続できる制度。この制度に基づいて結んだ賃貸借契約は、建物の老朽化や特別な事情がないかぎり家主側からの契約解除はできないことになっており、入居者は高齢を理由に更新を拒否されません。

住宅セーフティネット制度(東京ささエール住宅)

対象:貸主、不動産業者

概要:住宅セーフティネット制度(東京ささエール住宅)は、東京都が住宅確保要配慮者を受け入れる貸主・業者に対して補助をする制度です。

東京都を含めた全国のセーフティネット住宅の登録物件は専用のホームページで公開されています。高齢者など、住宅確保要配慮者が入居可能な物件が登録されていて確認することができます。部屋探しに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください(※)。

※参考「セーフティネット住宅情報提供システム」

足立区の取り組み例

あだちお部屋さがしサポート事業

対象:高齢者や低所得者など住まい探しに困っている区内転居希望者

概要:不動産会社へ相談したが住まいが見つからない、もしくは契約を断られてしまったなど、住まい探しに困っている人を対象に、民間賃貸住宅の住まいが見つかるようサポートする制度。具体的には、主に次の4つのサポートを行う。

- 住宅の相談受付

- 不動産協会の協力によるお部屋の紹介

- 不動産会社や現地建物内覧同行などの寄り添い支援

- 単身高齢者を対象とした家賃債務保証費用などの一部助成

03老後は賃貸より持ち家が安心

メリットのところでも触れましたが、リフォームや間取りの変更がしやすいことも「老後は賃貸より持ち家が安心」とされる理由の1つです。加齢に伴う身体機能の衰えをカバーし、安全に暮らすためのリフォームや家族を介護するために必要なリフォーム(例:浴室やトイレに手すりを取り付ける、段差をスロープにする、ホームエレベーターを設置するなど)は、賃貸住宅の場合は貸主の許可なしに行うことはできませんが、持ち家なら自由に行うことができます。

また、経済的な面でも、老後は賃貸よりも持ち家の方が安心です。老後資金に余裕がある場合は別ですが、一般的にはリタイア後に収入が年金のみになると、月々の家賃や賃貸契約の更新料は家計に大きな負担となってしまうからです。一方、持ち家の場合は住宅ローンさえ終わっていれば、老後の住居費の負担は賃貸に比べてかなり軽くなります。日本年金機構によると、令和3年度の国民年金受給額は1人あたり6万5075円/月、厚生年金は平均的な夫婦2人で22万496円です(※5)。老後に必要なお金を知りたい方は、こちらの「老後のお金シミュレーション」より老後の収支を簡単に試算することができます。ぜひ試してみてください。

※5 出典:日本年金機構「令和3年4月からの年金額等について

冒頭で述べたとおり、「持ち家か賃貸か」の問いに正解はありません。ただし、老後に関していえば、一般的には「持ち家の方が賃貸より安心」ということができそうです。持ち家か賃貸かを考える際は、今の生活だけでなく老後の生活についても、経済面や安全面などさまざまな側面から検証した上で、判断するようにしましょう。

監修:相山華子

ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

プロフィール

1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。

関連キーワード