はじめての住宅ローン

住宅ローン

事前審査(仮審査)

パーフェクトガイド

住宅ローン事前審査(仮審査)とは?

通過のコツや審査落ち対策を攻略。

新井智美

トータルマネーコンサルタント/CFP/1級ファイナンシャルプランニング技能士

ローンを組むための第一歩、事前審査について流れと攻略ポイントを解説します。

Contents 1st

住宅ローン

事前審査とは

基本の流れを理解しよう!

- 住宅ローンには事前審査(仮審査)と本審査がある

- 住宅ローンの事前審査(仮審査)に

おける審査基準 - まとめ

Contents 2nd

審査を受ける

際の注意点

必要書類

対策して審査を申込もう

- 事前審査(仮審査)を通過するための対策

- 事前審査(仮審査)の申込に必要な書類

- まとめ

Contents 3rd

審査に落ちた

時の対処法

一度落ちてもあきらめない

- 事前審査(仮審査)に落ちた場合の対処法

- まとめ

- 住宅ローン仮審査 Q&A

事前審査解説コラム

新規借入と

借り換え審査基準

- 新規借入と借り換えでは審査基準が異なる?

住宅ローン

審査の流れ

事前審査って?

だれが?何を?

審査するの。

住宅ローンを利用するには金融機関の審査を通る必要があります。まず審査の流れについて解説します。

Contents

- 住宅ローンには事前審査(仮審査)と本審査がある

- 住宅ローンの事前審査(仮審査)における審査基準

- まとめ

住宅ローン審査の流れ #1

住宅ローンの種類は2種類

住宅ローンを利用するには、金融機関による住宅ローン審査に通過する必要があります。いったい何が審査されるのか、通過するためにはどうすればいいか、もし落ちてしまったら住宅ローンを利用できなくなるのかなど、気になるところです。

住宅ローンの審査には、事前審査(仮審査)と本審査があります。住宅ローンを組むには、どちらにも通過する必要があります。住宅ローンを組むための第一歩こそが事前審査(仮審査)です。

住宅ローン事前審査(仮審査)にかかる時間

金融機関にもよりますが、事前審査(仮審査)の結果は、だいたい3~4日ほどで判明します。その後の本審査では、事前審査(仮審査)時に提出された申告内容と本審査時の申告内容に相違がないかを確認するなど、事前審査(仮審査)よりも細かな審査となります。そのため提出しなければならない書類も数が多くなります。審査期間についてもだいたい1~2週間ほどと、事前審査(仮審査)よりも長くなります。

- 事前審査(3~4日程度)

- 本審査(1~2週間程度)

また、通常3~4日程度かかる事前審査(仮審査)ですが、WEBで簡単に申込ができ、申込後わずか15分で事前審査結果がわかるサービスもあります。

気軽に申し込むこともできるため、これから事前審査を申込む人は、まずは『スゴい速い住宅ローン審査で家探しがもっと便利に』で事前審査の申込みをすることをおすすめします。

事前審査解説コラム

なぜ事前審査(仮審査)があるのか?

では、なぜ事前審査(仮審査)と、審査を2回も受ける必要があるのでしょうか?

住宅ローンは、物件自体が本人の所有物となってから、契約へと進みます。しかし、物件の売買契約が完了した後に、住宅ローンの審査に通らず、契約まで至らなかったということになると、本人はもちろんのこと、物件の売主や不動産会社なども損害を被ります。

そのような事態を避けるために、本審査の前に事前審査(仮審査)によって先に確認を行うのです。この事前審査(仮審査)を通過することで、住宅ローンの申込者が、ある程度、住宅ローンを組むための基準を満たしていることを確認します。

事前審査(仮審査)の目的と本審査との違い

また事前審査(仮審査)には、なるべく手間を省きながら、申込者の返済能力を短期間で判断するという目的もあります。なぜなら、例えば住宅ローンを組むのが明らかに難しい申込者に、いきなり手間のかかる審査を施すのは、双方にとって時間の無駄となるからです。こうしたことも本審査前に事前審査(仮審査)が用意されている理由です。

事前審査(仮審査)の後の本審査では、審査も慎重となります。そのため、必要書類も数が多くなり手続きも複雑です。申し込む側や不動産会社などにとっても多くの手間がかかります。

事前審査(仮審査)に通っても、まだ住宅ローンを組むことはできません。

住宅ローンの契約では、次に行う本審査に通過する必要もあります。

審査の申し込みから借り入れまでの流れ

では住宅ローン審査の流れについて、細かく見ていきましょう。

住宅ローン審査の流れ(一般的な期間)

- 新住居

の土地

購入 - 事前

審査 - 正式

申込み - 本審査

- 住宅

ローン

契約 - 借入

(住宅引き渡し時)

まずは事前審査の申し込みです。

事前審査(仮審査)の申し込みでは、さまざまな書類が必要となります。書類の準備で負担を増やしたくない場合には、取引相手の不動産会社などに依頼する方法もあります。必要書類の案内や、申し込みなどの手続きを一括で請け負ってもらえます。物件購入の件で話をする際に、住宅ローンの手続きについても相談してみるといいでしょう。

住宅ローンの事前審査(仮審査)に要する時間はだいたい3~4日です。金融機関によっては審査の翌日に結果が出る場合もあれば、5日以上かかる場合もあります。

事前審査(仮審査)を通過しても、まだ次に本審査があります。本審査に通ってはじめて住宅ローンの契約を結ぶことができます。また、事前審査(仮審査)に通ったからといって、必ず本審査に通るわけではありません。このことをしっかりと押さえておいてください。

契約後は物件の引き渡し時に住宅ローンによる借り入れが始まることになります。

これが住宅ローン審査の一連の流れとなります。

自分で審査を申込む場合は

スケジュール確認が必要

不動産会社などに依頼せず⾃分で審査を申し込む場合には、いつまでに結果が出るのかを⾦融機関にしっかりと確認しましょう。なぜなら、審査の結果を待っている間に物件が他の⼈に購⼊されてしまう恐れがあるためです。

⼀般的に、物件の申し込みと審査は並⾏して⾏われます。購⼊したい物件が決まったら申込みを⾏い、売買契約締結まで1〜2週間程度の期間を置き、その間に事前審査 (仮審査)および本審査を受け、契約の締結という流れです。この際、審査期間が⻑く売買契約締結までの期間に審査の結果が出ない場合と、物件が⼈⼿に渡る場合があります。

住宅ローン審査の流れ #2

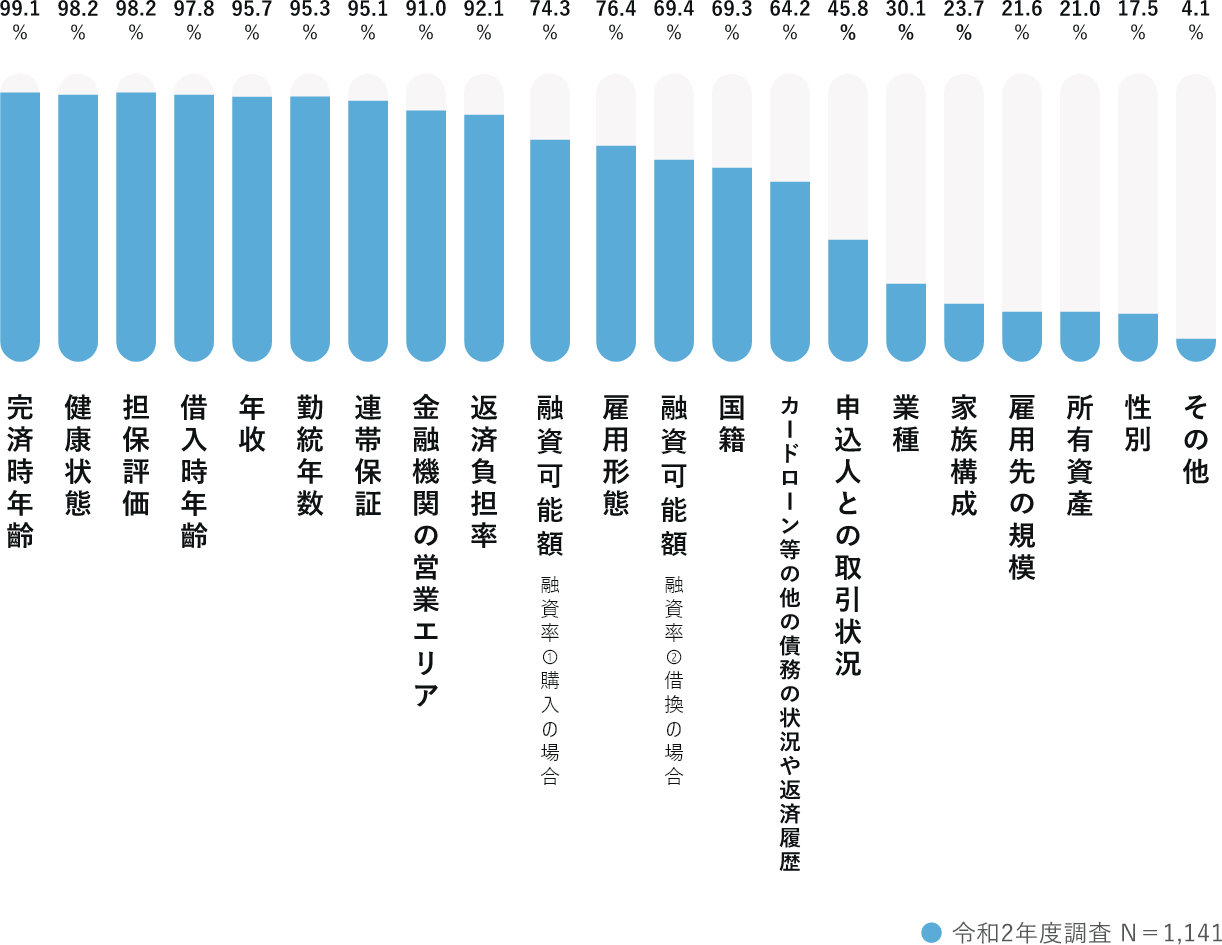

住宅ローン審査で金融機関はどのような点を審査基準としているのでしょうか。ここでは国土交通省による調査結果を元に、金融機関が審査で重要視するさまざまな基準について探っていきます。その上で具体的な項目を挙げながら、なぜその点が重要視されるのかを解説していきます。

金融機関がどういったポイントを入念に審査するのかをあらかじめ把握しておくことによって、事前に効果的な対策を立てることもできます。ぜひ確認してください。

審査で重要視されること

金融機関の事前審査(仮審査)の審査基準について、国土交通省が行った民間住宅ローンに関する調査の結果を元に解説していきます。

融資を行う際に考慮する項目

※国土交通省「令和元年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書」より

最も重要視されるのは完済時年齢

1位は「完済時年齢」。ほとんどの金融機関では、80歳までに住宅ローンを完済することを条件としており、借入れ時の年齢及び借入期間を考慮して、それまでに完済できるかどうかを重視していることがこのデータから読み取れます。住宅ローンは他のローンと異なり、より長期間にわたって支払っていく場合がほとんどです。例えば35歳で住宅を購入し、35年の住宅ローンを組んだとしたら70歳まで住宅ローンが続くことになります。そのころまで無理なく支払っていけるのかどうかを金融機関は最も気にしているようです。

2位は健康状態

次いで多かったのは、「健康状態」。なぜ健康状態なのかというと、ほとんどの金融機関では、住宅ローンを契約するために団体信用生命保険への加入を必須としています。つまり、健康状態が悪く団体信用生命保険に加入できないとなると住宅ローンの申し込みそのものができなくなってしまうということです。そのため審査項目のアンケートにおいても上位にきています。

3位は担保評価

また、そのほかの審査項目を見ても、住宅ローン契約者個人に関することがほとんどですが、3位には「担保評価」がきています。仮に住宅ローンの返済ができなくなった場合に、担保にしている不動産を売却することで金融機関は融資した金額を回収できます。その際に担保価値が低いと回収できないため、購入する物件の担保評価も審査基準として着目します。担保評価が低いと審査に不利になってしまいます。

以上が事前審査で重要視される主な項目となります。

不安に思った人もそうでない人も、WEBで簡単に申込ができ、申込後わずか15分で事前審査結果がわかるサービスがあります。

これから事前審査を申込む人は、まずは『スゴい速い住宅ローン審査で家探しがもっと便利に』で事前審査の申込みをおすすめします

住宅ローン審査の流れ

- 事前審査(仮審査)にかかる時間は3~4日程度。

- 事前審査(仮審査)に通過しないと本審査に進めない。

- 本審査通過後に住宅購入の契約ができる。

- 本審査では、「完済時年齢」、「健康状態」、「担保評価」などの項目をチェックする。

事前審査を

受ける際の注意点

必要書類

審査でドキドキ

しないために。

教えて!

通る理由、

落ちる理由。

審査を通過するための対策と必要書類について解説します

Contents

- 事前審査(仮審査)を通過するための対策

- 事前審査(仮審査)の申込に必要な書類

- まとめ

事前審査の注意点 #1

審査を通過するためには、どう対策を立てればいいのでしょうか。事前審査(仮審査)で落とされる理由をまず挙げながら、その上で事前に検討しておきたいポイントを解説します。

審査で落とされる⼀般的な5つの理由

- 年齢

- 健康状態

- 担保評価

- 年収

- 職業

年齢

借入時と完済時の年齢のどちらも重視されます。完済時の年齢については、定年を過ぎる65歳を超えると不利となってきます。反対に借入時の年齢が若すぎても審査に通りにくくなります。一般的に住宅ローンの適齢期は30代とされています。20代の場合には、まだ将来的な収入に関して不安定であるとみなされる場合があるようです。

健康状態

基本的に団体信用生命保険に加入できないと住宅ローンを借りることはできません。糖尿病や高血圧などで健康状態が優れない場合には団体信用生命保険に加入できなくなる恐れがあります。

団体信⽤⽣命保険に加⼊できるよう健康を意識することは重要ですが、⼊れない⼈にも対応策は残されています。詳細は下記の記事をご確認ください。

担保評価

担保評価が低いと、融資額を下げられてしまうなど不利になることもあります。

年収

単に年収の額だけではなく、返済負担率によっても判断されます。年収が多くても、ほかに車のローンなどの借り入れがある場合には、返済負担率が高くなりますから、注意が必要です。

職業

仮に年収が多くても、歩合制の仕事や自営業の場合には、収入が不安定と見なされてしまいます。

事前に検討しておきたい4つのポイント

- 1返済期間や

返済額を見

直す - 2頭金をできる

限り用意する - 3他にローン

を組まない - 4収入合算を

検討する

返済期間や返済額を見直す

返済期間の短縮や希望額を減らすことで、できるだけ無理のない返済となるようにしましょう。

頭金をできる限り用意する

頭金が多ければ、当然ながら、残りの返済額も減らすことができます。できるだけ多く用意したいところですが、いざという時に生活に支障が出ないよう、ある程度は手元に残しておくべきです。

他にローンを組まない

車のローンや教育ローンなど、他のローンを抱えていると返済負担率の点などから、審査に不利となります。もし他にもローンを抱えているのであれば住宅ローンをきっかけに、できるだけ全額返済を済ませてしまうことをおすすめします。

収入合算を検討する

もし契約者本人のみの年収では借り入れが厳しいとなれば、夫婦で収入合算もしくはペアローンを組むという方法があります。どうしても希望額のローンを組みたいという場合など、共働きであればペアローンも選択肢の一つです。

事前審査の注意点 #2

住宅ローンを組むためには、まず事前審査(仮審査)の申し込みを行います。その際には、さまざまな書類が必要となります。ここでは必要書類と入手方法について、説明をしていきます。書類の漏れは審査の進行を遅らせます。あるいは審査自体に悪影響を及ぼすことも考えられます。しっかりと揃えて提出するようにしましょう。

必要書類

事前審査(仮審査)に必要な書類は、会社員か自営業者かなどによって異なります。それぞれ、よく確認をしてください。

| 必要書類 | |

|---|---|

| 共通 |

|

| 給与所得者(サラリーマンや公務員) |

|

| 個人事業主および確定申告者(フリーランスや副業など) |

|

| 法人代表者の人 |

|

| 他にローンの借り入れがある人 |

|

| 住宅ローン借り換えの場合 |

|

⼊⼿⽅法

必要書類の中で、他から入手する必要のあるものについて、入手先を示しておきます。

| 書類の種類 | 入手先 |

|---|---|

| 住宅ローン借入申込書 | 各金融機関 |

| 物件情報がわかる資料 | 取引先の不動産会社や建築業者 |

| 源泉徴収票 | 勤務先 |

| 法人の決算報告書 | 会社 |

以上が一般的に事前審査に必要な書類となります。「書類入手が面倒だな」と思った人は、書類を準備しなくても事前審査を受けられるサービスがあります。

「スゴい速い住宅ローン審査」では、書類無でWEBで簡単にわずか15分で、金融機関の事前審査結果を受けることができます。

これから仮審査・事前審査をうけようと考えている人にはおすすめです。

事前審査の注意点

- 事前審査(仮審査)で見られるポイントをしっかりと押さえておく。

- 場合によっては、「返済額や返済期間の見直し」、「収入合算やペアローンの利用」などの対策を考える。

- 必要書類は漏れの無いように事前に確認し、揃えておく。

審査に落ちた時の

対処法

…でも!

一回審査落ちた

くらいで、

夢のマイホームを

あきらめたく

ないから!

落ちてしまっても他の金融機関で通過できる可能性もあります。

Contents

- 事前審査(仮審査)に落ちた場合の対処法

- まとめ

- 住宅ローン仮審査 Q&A

審査に落ちた時の対処法 #1

事前審査(仮審査)に落ちてしまった場合には、他の金融機関に再度申し込みをしましょう。審査に一度落ちたからといって、住宅ローンを諦める必要はありません。

それでは、他の金融機関に事前審査(仮審査)を申し込む際の注意点についてまとめてみました。

他の金融機関に事前審査(仮審査)を

申し込むときの注意点

住宅ローンの審査は、複数の金融機関に申し込むことができるということをまずは押さえておきましょう。加えて、その場合にはいくつかの金融機関に同時にあらかじめ申し込んでおくのが効率的です。一つ落ちた後、また他の金融機関に申し込むというのでは、ローンを組むまでに時間がかかりすぎてしまいます。

不動産会社や建築会社に頼めば、申し込みの手間をいくらか省くことができます。しかし、申込書への記入など、やはり自分で行う必要があるため、複数申し込む場合には、それだけの手間はかかります。

複数の金融機関に一括で申し込めるサービスもあります。複数の申し込みにかかる手間を大幅に省くことができるのでおすすめです。ただし、すべての金融機関に一括で申し込めるわけではないことを留意してください。

審査に落ちた時の対処法

- 審査の申込みは複数の金融機関に対して行ってもよい。

- 不安であれば、あらかじめ複数の金融機関に申込んでおくこと。

- その際の提出書類については金融機関によって異なる場合があるため、必ず見落としのないように準備する。

-

住宅ローンの事前審査に落ちる理由は?

-

事前審査に落とされる一般的な理由は年齢、健康状態、担保評価、年収、職業の5つです。

年齢が65歳以上や若すぎる場合、団体信用生命保険に加入できない健康状態の場合や年収に対する返済負担率が高い場合などは審査で不利になることがあります。

詳細は「事前審査(仮審査)を通過するための対策」をご覧ください。 -

事前審査には何日かかる?

-

事前審査の期間は金融機関によって異なりますがおよそ3〜4日程度かかると言われています。WEBで簡単に申込ができ、申込後わずか15分で事前審査結果がわかるサービスもあります。。また、つなぎ融資の利用には手数料や印紙代などの諸費用も発生します。

詳細は「住宅ローンには事前審査(仮審査)と本審査がある」をご覧ください。

新規借入と借り

換え審査基準

少しでも安く!

住宅ローン中なら、借り換えも

あり!

住宅ローン借り換え時の事前審査注意ポイントを解説します

Contents

- 新規借入と借り換えでは審査基準が異なる?

事前審査解説コラム

新規借入と借り換えでは

審査基準が異なる?

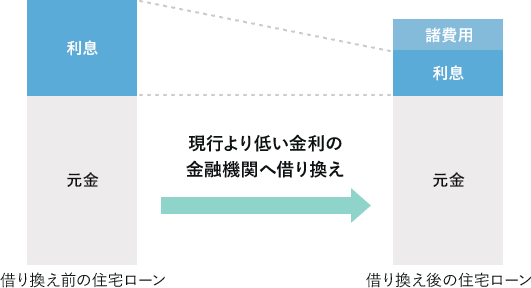

住宅ローンは新規の借り入ればかりではありません。すでに契約済の住宅ローンの残高を他の金融機関でローンとして組み直す「借り換え」と呼ばれる方法があります。

借り換えとは

住宅ローンを利用していて、まだ残高がある場合に、別の金融機関と新たな契約を結んで住宅ローンを組み直すことをいいます。住宅ローンを見直す方法の一つとして、たいへんよく使われる手法です。

借り換えを行う目的は、利息を減らして全体の支払いを抑えることです。現行の金利よりも、低い金利の金融機関へ借り換えを行えば、毎月の利息を減らすことができます。そうすることで残りの総返済額も減らすことができます。

もちろん借り換えの際にも審査があります。以前に住宅ローンを一度組むことができたからといって、必ずしも借り換えの審査にも通るというわけではないことを知っておいてください。

借り換えの事前審査(仮審査)で

注意すべきポイント

では、果たして新規の借り入れと借り換えの審査基準は異なるのでしょうか。ここでは、この2つの審査基準を比較した上で、借り換えの際に注意したいポイントについて解説します。

- 1住宅ローン以外の

借入が増えた? - 2健康状態の悪化で

団体信用生命保険

に加入できない? - 3返済中の住宅ローン

で返済遅延を起こ

した?

住宅ローン以外の

借り入れが増えた?

住宅ローンを新規借入で組んでから、新たに車のローンや教育ローンなど、借り入れを増やした場合には、返済負担率が高くなります。審査時の返済負担率の計算では住宅ローン以外の返済も含まれるからです。これが原因となって借り換えの審査に通らない場合もあるようです。

健康状態の悪化で

団体信用生命保険に加入できない?

借り換えの際にも団体信用生命保険への加入が基本的には必須とされます。新規借入から長い時を経て、加齢などにより健康状態が悪くなっている恐れもあります。健康状態を理由に団体信用生命保険に加入できない場合には、やはり借り換えも難しくなります。加入が厳しいという場合には、審査基準が緩和されている「ワイド団信」や団体信用生命保険への加入を任意としているフラット35などを検討してみましょう。

返済中の住宅ローンで

返済遅延を起こした?

住宅ローンの審査では個人の信用情報は重要な審査項目の一つです。新規借入の際には、過去のクレジットカード延滞などによる個人信用情報の瑕疵が問題とされました。借り換えではこれに加えて、これまで利用してきた住宅ローンで返済の遅延がなかったかを、審査で調べられることになります。つまり、現在返済中の住宅ローンの返済実績が問われることとなるのです。もしも遅延があった場合には、借り換えの審査に通るのが難しくなることもあります。

関連キーワード

他金融機関も比較できる!

金融機関の金利で

シミュレートする

この金利で

シミュレートする

支払条件(月額・借入期間)から

すると借入可能額はいくら?

予算が決まっているけど

毎月の支払額はいくら?

ご利用上の注意

- 本記事は情報の提供を目的としています。本記事は、特定の商品の売買、投資等の勧誘を目的としたものではありません。本記事の内容及び本記事にてご紹介する商品のご購入、取引条件の詳細等については、利用者ご自身で、各商品の販売者、取扱業者等に直接お問い合わせください。

- 当社は本記事にて紹介する商品、取引等に関し、何ら当事者または代理人となるものではなく、利用者及び各事業者のいずれに対しても、契約締結の代理、媒介、斡旋等を行いません。したがって、利用者と各事業者との契約の成否、内容または履行等に関し、当社は一切責任を負わないものとします。

- 当社は、本記事において提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性その他のあらゆる事項について保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも一切の責任を負わないものとします。本記事には、他社・他の機関のサイトへのリンクが設置される場合がありますが、当社はこれらリンク先サイトの内容について一切関知せず、何らの責任を負わないものとします。 本記事のご利用に当たっては上記注意事項をご了承いただいたものとします。

- 事前審査とは 住宅ローン事前審査とは

- 注意点 審査を受ける際の注意点・必要書類

- 落ちた時は? 審査に落ちた時の対処法

- コラム 新規借入と借り換え審査基準

0