6年ぶりに公示地価が下落!マンション価格への影響は?

2021年3月、同年1月1日時点の公示地価が発表され、住宅・商業・工業の全用途をあわせた全国平均が前年より0.5%下がり、6年ぶりに下落に転じたことが話題を呼びました。特に新型コロナウイルスによる外出自粛の影響の直撃を受けた商業地が大きく下落した一方、リモートワークの普及により一部では地価が上昇した住宅地も見られました。こういった公示地価の変化は、今後マンション価格にどのような影響を及ぼすのでしょうか?公示地価の概要から読み取っていきましょう。

01公示地価とは?

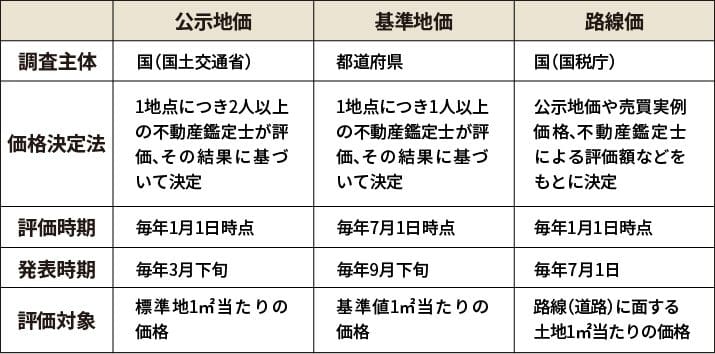

公示地価は適正な地価の形成に寄与するために国(国土交通省)が毎年3月下旬に公表しているもので、一般的な土地売買の際の指標や公共事業の取得価格の基準とされています。同じく公的機関が調査・公表している「基準地価」と「路線価」とは、主に次の表のような違いがあります。端的に言うと、公示価格は「都市部の土地の価格の目安」であり、基準地価は「都市以外も含む土地の価格の目安」、路線価は「国が相続税や贈与税を算出する際の基準となる価格」として、幅広く活用されています。

公示地価は、公示価格とも言い、一般の土地売買や公共事業用地を取得する際の価格指標となり、住宅地、商業地、工業地の用途別に動向をまとめるものです。

なお、直近の公示地価と基準地価は国土交通省のホームページで、路線価は国税庁のホームページでいつでも確認することができます。

国土交通省ホームページ「土地総合情報システム」

国税庁ホームページ「路線価図・評価倍率表」

02ここ数年の地価の動向は?

ここ数年、日本の公示地価は東京オリンピック関連の施設開発や、訪日外国人客増加に伴うホテルの建設ラッシュなどを背景に上昇を続け、年ごとの伸び幅も拡大傾向が続いていました。しかし、2021年3月に公表された2020年1月1日現在の公示地価では、全国、全用途の土地の平均価格(1㎡当たり)が前年の23万8500円から23万4500円となり、変動率は-0.5%と、6年ぶりに下落に転じました。

<2014年以降の全国、全用途の公示地価の推移(※1)>

| 公表年 | 全用途の平均価格 |

| 2014年(平成26年) | 17万5000円 |

| 2015年(平成27年) | 18万円 |

| 2016年(平成28年) | 19万700円 |

| 2017年(平成29年) | 20万1800円 |

| 2018年(平成30年) | 21万1900円 |

| 2019年(平成31年) | 22万4600円 |

| 2020年(令和2年) | 23万8500円 |

| 2021年(令和3年) | 23万4500円 |

(※1)出典:国土交通省「地価公示・変動率及び平均価格の時系列推移表」

用途別でみると、最も下落幅が大きかったのが、訪日外国人客の激減や外出自粛、時短営業要請の影響を受けたホテルや飲食店が多い「商業地」で、2020年は変動率が前年比3.1%増だったのに対して2021年は前年比0.8%減にまで落ち込みました。商業地の中でも特に落ち込みが激しいのが、東京・大阪・名古屋の三大都市圏で、2020年の変動率は前年比5.4%増だったのに対し、2021年は前年比1.3%減と急落しています。

住宅地も全国平均が前年比0.4%減、三大都市圏では前年比0.6%減と、いずれも数年ぶりに下落に転じました。

公示地価は実勢価格と必ずしも同じではありませんが、不動産価格の判断基準とされることが多いことから、公示価格の下落は不動産売買の実勢価格に少なからず影響を及ぼすものとみられています。

土地の価格についての詳細は以下の記事からご確認いただけます。

03コロナ禍で新潮流?不動産価格に局地的な変化も

新型コロナウイルスの影響で都市部の商業地を中心に公示価格が下落する中、逆に不動産価格が上昇している地域もあります。

活発な投資需要で高上昇率を維持する北海道倶知安町、長野県白馬村

2021年の公示地価で、福岡に次いで全国で2番目に上昇率が高かった北海道(全用途平均価格前年比+1.2%)。中でも、外国人にも人気のスキーリゾート・ニセコを擁する倶知安町は商業地が前年比21%増、住宅地が前年比25%増と、いずれも上昇率日本一を記録しました(※2)。また、同じく外国人に人気のスキーリゾートとして知られる長野県白馬村も、商業地が前年比6.9%増、住宅地が前年比12.5%増と、上昇を維持しました(※3)。

いずれも新型コロナウイルスの影響で観光客数自体は減っているものの、コロナ後の需要回復を見据えた投資需要が活発で、地価の上昇傾向が続いているものと分析されています。

(※2)出典:後志総合振興局「後志管内の地価」

(※3)出典:長野県「令和3年地価公示・長野県分の概要」P5、P6

首都圏に近く需要増の長野県軽井沢町、静岡県熱海市

新型コロナウイルス感染予防のためのリモートワークが定着したことを背景に、通勤アクセスよりも広さや居心地の良さを優先して郊外に移住する人が増えています。その影響で、首都圏に比較的近い一部の地域で不動産の需要が高まり、公示地価の上昇が見られました。例えば別荘地として人気が高い長野県の軽井沢市では住宅地で前年比10%増(※3)、静岡県熱海市では都心へのアクセスが良い熱海駅に近い住宅地で前年比1.3%増となっています(※4)。

(※4)出典:静岡県「令和3年地価公示・変動率順位表」

04首都圏マンション価格の高止まりは続くか?

では、公示地価の下落は、マンションの価格への影響はあるのでしょうか?一般的に分譲マンションの1室あたりの価格は土地と建物の持ち分に応じて決まるため、理論上は土地の値段が下がれば、マンションの価格も下がることになります。しかし、現実には公示価格の下落がすぐにマンション価格の低下につながるわけではなく、特に首都圏の新築分譲マンションの価格は高止まりの状態が続いています。株式会社リクルート住まいカンパニーが2020年1月~2020年12月に首都圏で新築分譲マンションの購入契約者5139人を対象に行った「2020年首都圏新築マンション契約者動向調査」でも、2020年に首都圏でマンションを購入した人の平均購入価格は2001年の調査開始以降最も高い5538万円に上ったことが明らかになっています(※5)。

(※5)出典:リクルート住まいカンパニー「2020年首都圏新築マンション契約者動向調査」P10

同じく国土交通省が発表した2020年の「不動産価格指数」(実際の取引価格に基づいて不動産価格を指数化したもの)をみると、2010年1月~12月までの算術平均値を100としたマンションの価格指数は2020年の1年間を通じて150超で推移しており、6月、7月、10月の3か月を除いたすべての月で前の月の指数を上回っています(※6)。

(※6)出典:国土交通省「不動産価格指数」(マンション、全国)

このようにマンション価格が高騰し続けている理由としては、主に次のような点が指摘されています。

- 東京オリンピックの影響

2021年夏に開催される予定の東京オリンピック関連の開発やインフラ整備の工事が増え、土地や建設資材の価格、人件費が高騰。その影響でマンションの価格が高騰していると言われています。

- 希少性や利便性の高い住宅地の公示地価は下がっていない

国土交通省では2021年の公示地価の特徴について「中心部の希少性の高い住宅地や交通利便性等に優れた近郊の住宅地で上昇が継続している」と分析しています(※7)。つまり、マンションの立地として人気のあるエリアは土地の価格がむしろ上昇傾向にあり、マンション価格も高い状態が続いていると考えられます。

(※7)出典:国土交通省「令和3年地価公示の概要」

- 低金利で住宅ローンが組みやすい

金融緩和政策に伴う市場金利の低下を受けて、住宅ローン金利の低い状態が続いていることから、高額のローンが組みやすくなっており、結果として購入価格の上昇に繋がっていると考えられます。

なお、住宅ローン金利の最新動向は以下の記事から確認いただけます。

- 共働き世帯がペアローンを利用するケースが増えている

リクルート住まいカンパニーの「2020年首都圏新築マンション契約者動向調査」(※8)によると、購入者全体における既婚共働き世帯の割合が2001年の調査開始以降最高の72%に、うち世帯総年収が1000万円を超える共働き世帯が全体の27%に上りました。夫婦のうちどちらか一方だけの収入では手が届かない高価格の物件も、夫婦2人でペアローンを組めば購入が可能になり、結果として平均購入価格の上昇につながっていると考えられます。

(※)出典:リクルート住まいカンパニー「2020年首都圏新築マンション契約者動向調査」P15

また、ペアローンの詳細は以下の記事から確認いただけます。

05マンション価格、これからどうなる?

では今後、マンション価格はどうなっていくのでしょうか?

一部では、東京オリンピック終了後は開発工事や不動産取引が沈静化し、マンションの価格も低下するのではないかという声が聞かれますが、一方で共働き世帯の増加や金融緩和政策は今後も続くとみられることから、マンションの価格が急激に低下するとは考えられないという見方もあります。いずれにせよ、未来のことは誰にもわかりません。ただでさえ、新型コロナウイルスの感染拡大収束の見通しが不透明な中にあっては、マンション価格の動向を確実に予測することは不可能です。

大切なのは価格の動向を予測することではなく、現状を正しく見極め、身の丈にあったマイホーム選びをすること。「もっと下がるかもしれない」とマンション価格が下がるのを待っていると、自分にとっての「買い時」のタイミングを逸してしまうおそれがあります。今一度、ライフプランと資金計画を確認して検討しましょう。

監修:相山華子

ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

プロフィール

1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。