ZEHマンションで光熱費大幅削減?開発が加速するZEHマンションのメリットとデメリットとは

国が推し進めるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は戸建てが主流でしたが、近年は脱炭素やSDGsへの意識の高まりを受けて、ZEHマンションの開発が加速しています。ZEHマンションの特徴やメリット・デメリットについて確認しておきましょう。

01そもそもZEHとは?

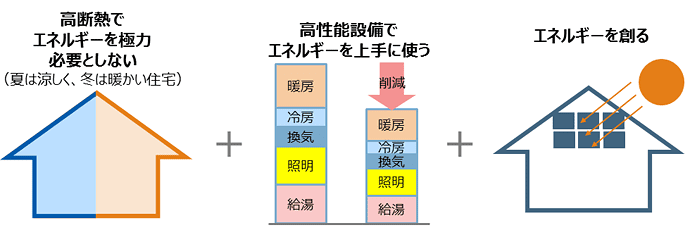

最近、目にすることが多くなったZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、通称:ゼッチ)とはどんな住宅でしょうか?経済産業省では「断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」と定義しています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について – 省エネ住宅」

政府は2050年カーボンニュートラル目標達成を2020年に宣言しましたが、ZEH住宅の普及はそれ以前から進められてきたものです。2012年には、ZEH住宅を取得する人、既存住宅をZEHに改修する人に補助金(住宅の性能に応じて60万~105万円)を給付する「ZEH支援事業」をスタート。2015年には「2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」という目標を策定しました。

2020年までに「注文戸建住宅の半数以上をZEHにする」という目標は、ハウスメーカーは2020年度に56.3%を達成しましたが、一般工務店でZEH化率が9.4%と伸び悩んでいることから、全体では24.0%にとどまっています(※1)。

02ZEHマンションが増加傾向に

ZEH支援事業が当初、新築の戸建て住宅が対象だったため、マンションなどの集合住宅のZEH化は戸建て住宅に比べて遅れをとっていました。しかし、2018年度以降はマンションなどの集合住宅も支援事業の対象となったことから、ZEHマンションの数も少しずつ増え始めています。

ただし、マンションは高層化すればするほど住戸数が多くなるので、ZEH化しても太陽光発電などですべての住戸のエネルギー消費量を賄うことが難しくなります。そこで国では、ZEHマンションを省エネ性能に応じて「ZEH-M」、「Nearly ZEH-M」、「ZEH-M Ready」、「ZEH-Oriented」の4つに区分し、住戸の多い高層マンションほど満たすべき省エネ率が低く設定されています。また、評価については、入居検討者が参考にしやすいように住棟単位(専有部分+共用部分)での評価基準に加え、住戸単位(専有部分のみ)での評価基準も設けられています。

住棟での評価

| 断熱性能(全住戸で以下を達成) | 省エネ率:省エネ効果のみで満たすべき基準(共用部を含む全棟で以下を達成) | 省エネ率:省エネ効果+再生エネルギーで満たすべき基準(共用部を含む全棟で以下を達成) | 住棟評価で目指すべき水準 | |

| ZEH-M | 強化外皮基準(ZEH基準) | 省エネ基準から20%以上減 | 100%以上 | 1~3階建 |

| Nearly ZEH-M | 75%以上100%未満 | 1~3階建 | ||

| ZEH-M Ready | 50%以上75%未満 | 4~5階建 | ||

| ZEH-M Oriented | 再生エネルギー導入必要なし | 6階建以上 |

住戸での評価

| 断熱性能(当該住戸で以下を達成) | 省エネ率:省エネ効果のみで満たすべき基準(当該住戸で以下を達成) | 省エネ率:省エネ効果+再生エネルギーで満たすべき基準(当該住戸で以下を達成) | |

| ZEH-M | 強化外皮基準(ZEH基準) | 省エネ基準から20%以上減 | 100%以上 |

| Nearly ZEH-M | 75%以上100%未満 | ||

| ZEH-M Ready | 50%以上75%未満 | ||

| ZEH-M Oriented | 再生エネルギー導入必要なし |

増加傾向にあるとされるZEHマンションですが、全体的に見るとまだ広く普及しているとはいえず、経済産業省によると、2020年度の集合住宅の着工面積のうち、ZEH-Mの着工面積はわずか1.2%にとどまっています。棟数はEZH-Mが88棟(全体の36%)、Nearly ZEH-Mが122棟(49%)、ZEH-M Orientedが27棟(11%)、ZEH-M Readyが10棟(4%)でした(※2)。

03ZEHデベロッパーとは

国ではZEHマンションのさらなる普及を図るため、2030年までの中長期的なZEH-M計画を有する建築主や建築請負会社を「ZEHデベロッパー」と定め公募。2021年度は登録されたZEHデベロッパーが建築するZEH-Mを対象に補助金を給付する下記のZEH-M補助事業が行われました。なお2021年度の公募の受付は終了していますが、2022年度も引き続き同様の事業が継続されそうです。

超高層ZEH-M実証事業

対象となる住棟:住宅用途部分が21層以上のZEH-M

補助額:補助対象経費の3分の2以内(上限3億円/年、10億円/事業)※事業期間は最長5年とする

高層ZEH-M支援事業

対象となる住棟:住宅用途部分が6~20層のZEH-M

補助額:補助対象経費の2分の1以内(上限3億円/年、8億円/事業)※事業期間は最長4年とする

低中層ZEH-M促進事業

対象となる住棟:住宅用途部分が1~5層のZEH-M

補助額:50万円/戸(上限3億円/年、8億円/事業)※事業期間は最長3年とする

ZEHデベロッパーに登録されているマンションデベロッパーや建築請負会社等は、補助金執行団体「環境共創イニシアチブ」のホームページで確認できます。

04ZEHマンションのメリットとデメリット

省エネ性能が高いZEHマンションには、住む人にとって、具体的にどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

メリット

光熱費が抑えられる

高い断熱性能や高効率設備を備えているので、月々の光熱費を安く抑えることができます。さらに、太陽光発電などによって創出したエネルギーを売電して収入を得ることもできます。

室温が一定に保ちやすく、快適に暮らせる

高断熱の家は、室温を一定に保ちやすいため、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができます。特に冬は暖房効率が良く、家全体を暖められるので急激な温度変化による、いわゆる「ヒートショック」による心筋梗塞などの健康上のトラブルを予防する効果も期待できます。

災害発生時など非常時に強い

台風や地震、大雪などの災害によって停電時でも、太陽光発電や蓄電池を活用して電気を使うことができます。

住宅ローン控除で優遇が受けられる

ZEHに認定された住宅の場合、住宅ローン控除の対象となるローンの借入残高が4500万円と、一般的な住宅(3000万円)よりも高く設定されています(いずれも2022年、2023年に入居した場合)

住宅ローン金利で優遇が受けられることがある

金融機関によってはZEHに認定された住宅を取得する場合、住宅ローンの金利を引き下げているところがあります。例えば、三井住友銀行ではZEH住宅の取得を目的とする場合に限り、2021年10月以降、住宅ローンの店頭金利を年2.05%引き下げる優遇措置を設けています(※3)。

※3 出典:三井住友銀行ニュースリリース

デメリット

建築コストが高い

ZEHには太陽光発電パネルや省エネ設備などを導入する必要があり、その分、通常のマンションよりも工事費用が高くなり、マンション価格も高くなる可能性があります。

デザインや間取りが制限される場合がある

太陽光パネルや各種省エネ設備を取り付けるために、屋根のデザインや間取りが制限されるおそれがあります。

発電できないリスクもある

太陽光発電は天候に左右されるため、日照量の少ない梅雨時や冬季は十分な発電量が得られないおそれがあります。

コスト面でのデメリットが指摘されることの多いZEHですが、マンションの場合はデベロッパーに補助金が給付されていることもあり、現在のところ一般的なマンションとの価格差はそれほど大きくないとも言われています。今後、ZEHマンション市場に参入する企業が増えて供給が増えれば、脱酸素に向けた国の強力な後押しもあり、ZEHが新築マンション市場の主流になっていくことは十分考えられます。

さらに2022年夏には、国内で初めて「超高層ZEH-M実証事業」に採択され、「オール電化」と「ゼロカーボン電気」を実現したタワーマンション「シエリアタワー大阪堀江」(2024年8月竣工予定)の発売が開始されることもあり、ますますZEHマンションへの注目が集まりそうです。将来の資産価値を考えると、「ZEHマンションであるかどうか」を基準にマンション選びをするのも良いかもしれません。

05借入可能額シミュレーターの紹介

ZEHマンションの購入の検討にあたっては、「借入可能額シミュレーター」を利用すると、月々の支払い額、ボーナス払い額、希望借入期間を入れるだけで、いくらまでローンが借りられるのかが確認できます。一般的な諸費用も計算してくれるので、ローン以外の資金をいくらくらい準備すれば良いかもすぐわかります。ご利用してみてはいかがでしょうか?

監修:相山華子

ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

プロフィール

1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。

関連キーワード