2021年10月からフラット35Sの利用基準が変更に!フラット35Sが利用できなくなる「レッドゾーン」とは

全期間固定型の住宅ローン「フラット35」を提供する住宅金融支援機構は、2021年10月以降のフラット35Sの利用要件を変更、「レッドゾーン」と呼ばれるエリアで新築住宅を取得する場合に、フラット35Sが利用できなくなりました。レッドゾーンとはどのようなエリアなのでしょうか?

01フラット35Sの利用要件の変更

フラット35Sは、住宅金融支援機構が提供している全期間固定型の住宅ローン「フラット35」の申込者が、長期優良住宅など、省エネルギー性や耐震性に優れた質の高い住宅を取得する場合に、借入金利が一定期間引き下げられる制度です。

フラット35Sを利用する際には、購入する住宅が同機構の定める技術基準を満たしているかどうかを第三者機関である検査機関、または適合証明技術者による検査を受ける必要があります。

同機構では、このほどフラット35Sの利用要件を変更し、2021年10月以降の設計検査申請分から、土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)内で建設・購入する新築住宅には、フラット35Sが利用できなくなることを発表しました。

レッドゾーンとは?

レッドゾーンは、土砂災害防止法に基づいて指定されている「土砂災害特別警戒区域」の通称で、急傾斜地の崩壊や地滑りなどの土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民の生命や身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域のことです。同法では、レッドゾーンについて主に次のような制限や規制を設けています。

特定開発行為についての許可制

住宅・宅地分譲や特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するための対策工事の計画が、安全確保のために必要な技術的基準を満たしていることを都道府県知事が判断した場合に限って、許可されることになります。

建築物の構造の規制

レッドゾーン内では建築物の建築工事に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、都道府県または市町村の建築主事もしくは指定検査確認機関の確認を受けることが必要になります。

建築物の移転勧告

レッドゾーン内でも特に著しい損壊が生じるおそれのある建築物については、都道府県はその所有者に建築物の移転勧告を出すことができます。

なお、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは別に、「土砂災害警戒区域」に指定されている地域もあり、こちらは通称イエローゾーンと呼ばれます。イエローゾーンに指定されるのは急傾斜地の崩壊などの土砂災害が発生した場合に、住民の生命や身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域で、災害情報の伝達や避難が早くできるよう、市区町村による危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

02フラット35Sが利用できなくなるのはどんな場合なのか?

レッドゾーン内の新築住宅の建築や購入にあたってフラット35Sが利用できなくなりましたが、通常のフラット35については、審査基準を満たせば、これまでどおり利用することができます。

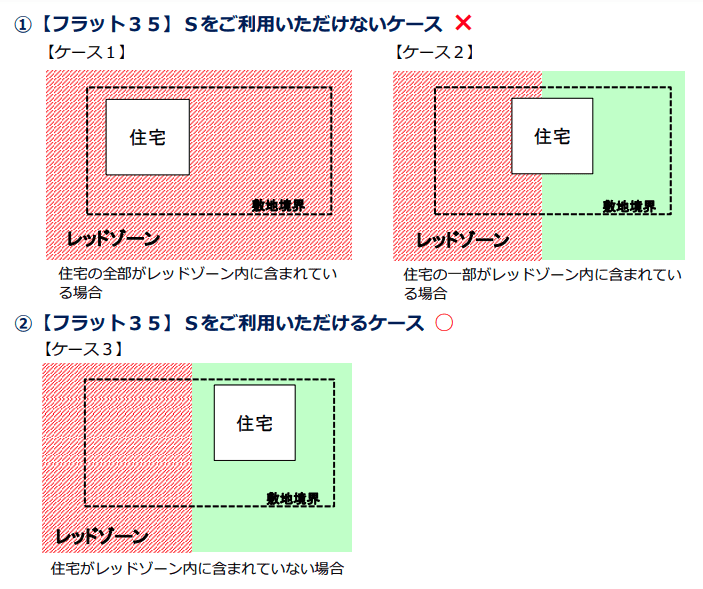

なお、住宅全体がレッドゾーン内に含まれている場合はもちろん、住宅の一部がレッドゾーン内に含まれる場合も、フラット35Sが利用できません。ただし、一部がレッドゾーン内に含まれる敷地に建つ住宅については、住宅部分がレッドゾーン内に含まれていない限り、フラット35Sを使うことができます(※1)。

2021年10月適用の【フラット35】S利用要件

※1 出典:2021年10月適用の【フラット35】S利用要件のご案内

レッドゾーンと住宅の位置関係についての判断は、住宅の着工時点において行われるため、着工時点でその住宅の所在地がレッドゾーン内にある場合はフラット35Sの利用はできませんが、着工後にレッドゾーンに指定された場合は、フラット35Sを利用できます。

また、フラット35Sが利用できなくなるのは、レッドゾーン内の「新築住宅」の建築または購入についてのみです。したがって、レッドゾーン内であっても、フラット35Sの技術基準を満たした中古住宅については、今後もフラット35Sを利用することができます。

03レッドゾーンを確認するには?

では、マイホームを新築しようとしている土地がレッドゾーン内にあるかどうかを確認するには、どうすれば良いのでしょうか?土地の売主や売買を仲介している不動産業者に確認することもできますが、自分で都道府県や市区町村のホームページなどで公開されている「ハザードマップ」で最新情報を確認するようにしましょう。

ハザードマップとは、自然災害による被害軽減や防災対策のために、被災想定区域や防災関係施設の位置などを表示した地図のことで、都道府県および市区町村に作成が義務付けられています。ハザードマップには「水災害ハザードマップ」や「津波ハザードマップ」などいくつか種類がありますが、レッドゾーンが確認できるのは原則として「土砂災害ハザードマップ」です。ハザードマップ上で、レッドゾーンはその名の通り赤色で表示されているので簡単に確認することができます。

国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」では、住所を入力するだけで災害リスク情報を地図上で確認できるサービスや、各市町村が作成したハザードマップを確認できるサービスが提供されています。(※2)。

※2 参考:国土交通省・ハザードマップポータルサイト

なお、2020年に宅地建物取引法が改正され、不動産取引の際に宅地建物取引業者に義務付けられている「重要事項説明」において説明すべき重要事項に、「水害ハザードマップにおける宅地・建物の所在地」が加えられました。これにより、宅地建物取引業者は売買する不動産がハザードマップの被災想定区域内にある場合は、重要事項説明の際に、不動産の購入予定者に対してハザードマップを提示の上、その不動産の所在地を指さす、もしくは印をつけるなどして説明することが義務付けられました。

また、レッドゾーン内では、不動産業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受け取った後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。契約しようとしている土地がレッドゾーンに指定されていないかを、あわせて確認するようにしましょう。

レッドゾーンの情報をはじめハザードマップの情報は、地形の変化などに応じて随時更新されます。過去に確認したときにレッドゾーンに指定されていなくても、今は指定されている可能性も十分考えられます。フラット35Sの利用を検討している・いないに関わらず、災害リスクが少ない安全な場所にマイホームを購入するためにも、土地を選ぶ際は価格や利便性だけでなくハザードマップの情報も参考にしながら、慎重に判断するように心がけたいものです。

監修:相山華子

ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

プロフィール

1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。

関連キーワード